年間第26主日(B年)(マルコ9.38~43、45、47~48)

9月1日に経済評論家内橋克人さんが亡くなり、先日「未来への遺言」と言う追悼番組が放映されました。その中で氏は「戦前の、お上に疑問を提示することができない、頂点同調主義が、戦後も続いている。それがどんなに危ないか。」と警鐘を鳴らしていました。

わたしたち人間は、「主流派」に流されていきやすい傾向があります。 はじめは不本意ながらも、それに「慣らされていく」と、自分の中でもいつの間にか「信念」となっていき、新しい動きに対しては「ノー」という態度をとるようになります。

今日の福音の弟子たちはまさにこうした態度をとります。

イエスの時代、すべてのものが悪霊を信じていました。すべての人は、肉体的精神的病気は悪霊の悪意ある影響によると思っていたのです。さて、この悪霊をおいはらう一つの方法がありました。その悪霊よりも有力な霊の名を知ることができれば・・。そしてそれを唱えれば追い出せると。実際イエスも、「悪魔の頭、ベルゼブブによって追い出しているのだ」・・・と言われています。

仲間でないものたちが、イエスの名によって悪霊を追い出しているのを目撃した弟子たちは、「その人はわたくしたちの仲間ではないのです」(38節)と、イエスさまに訴えます。さらに「そのためにわたくしたちはそれをやめさせようとしました」とまで言います。

イエスさまはそれに対して「わたしたちに反対しない者は、わたしたちの味方である」(40節)と注意されます。

ここには寛容の教えがあります。すべての人は自分の思想を持つ権利を有します。

全ての人は彼自身の結論や信仰に到達するまで、物事を考え抜き、考えをまとめる権利を持っています。 第二バチカン公会議は、信教の自由に関する宣言を発布しました。

本当の救いを願うといういことは、狭いグループ意識、選民意識、人間的な面子に左右されてはいけないのです。これがイエスさまのメッセージです。

今日の第一朗読も、預言状態になっている仲間の姿を見たヨシュアが、モーセにやめさせてくださいと頼み、あなたはねたむ心を起こしているのかと注意される場面が語られています。

その点仏教のほうが寛大かもしれません。 3年ほど前永平寺に行きましたが、多くの修行僧がおりました。かつてカトリックの神父たちもそこで修行し、イエズス会の門脇神父は印可を受けていますから。 修行を終え指導者となることのできる印です。 秘跡ではありません。加藤神父も僧籍にありますから、神父であり和尚でもあります。カトリックの神父が祭服を着て参列すれば、葬儀の時、内陣に入れてくれるそうです(加藤神父談)

でもカトリックの叙階式では、山野内司教の友人のお坊さんを内陣に入れることはありませんでした。

そして、マルコ9章41節「キリストの弟子だという理由で、あなたがたに一杯の水を飲ませてくれる者は、必ずその報いを受ける」という言葉も、狭いグループ意識に凝り固まらないイエスの心を示しています。

イエス様の深いやさしさを理解せずに、自分の思い込みで語ってしまうときに、私たち自身がつまずきの石となり、イエスのそばに来る人を遠ざけてしまうことになります。イエス様はどのようなお方であったのか、神の子と理解するだけではなく、その慈しみの心も理解することのできる恵みを祈りましょう。

いよいよ来週は共にミサを捧げることができますね。パンデミックで苦しむ世界の上に、主の恵みを祈りましょう。

そして今日は「世界難民移住移動者の日」でもあります。

紛争や迫害により故郷を追われている人は、8000万人を超えているそうです。

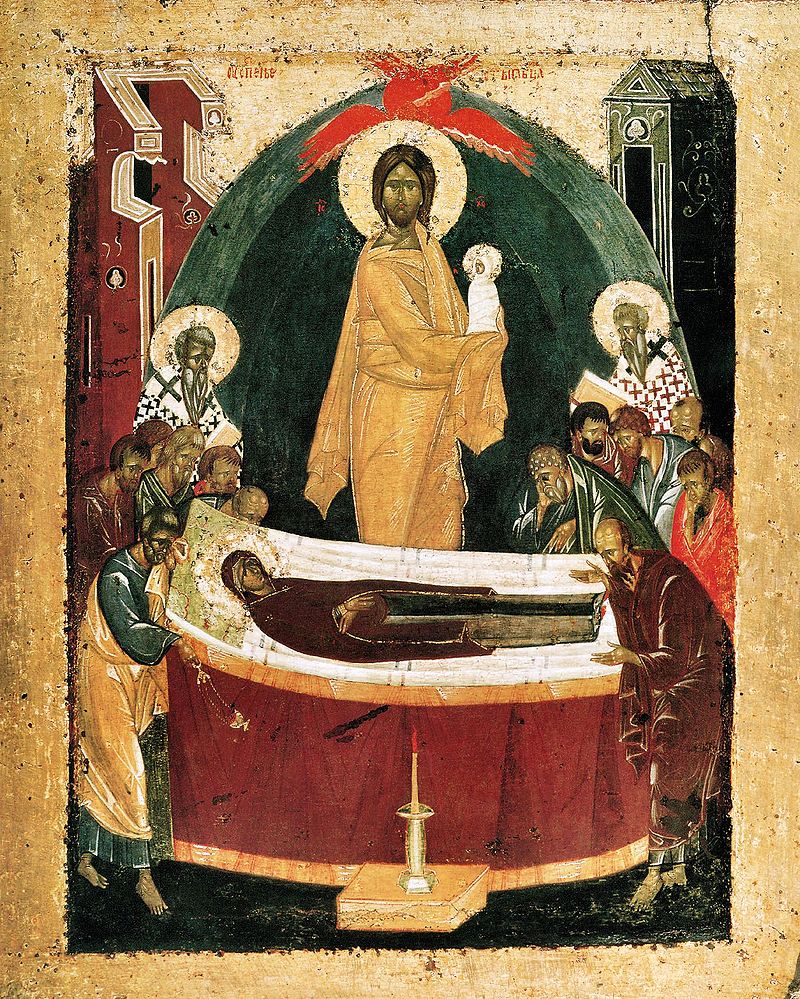

イエス様もマリア様ヨゼフ様に抱かれて、エジプトに避難した経験を持っています。

祈りましょう。彼らの痛みを自分の痛みとして感じることができますように。